ブログ

【音楽】日本の“推し活”とアメリカの“ライブ”カルチャー

日本ではテレビや駅ナカの大型ポスター、コンビニのコラボ商品など、アイドルが街のあらゆる場所に溶け込み、日常の一部として親しまれています。アイドルはまさに青春そのもの!という方も少なくないのではないでしょうか?しかし、これは日本独自のエンタメ文化であり、海外と比較すると異なる点が多々あります。今回のブログでは、そんな日本独自のポップカルチャーとアメリカのポップカルチャーを比較し、それぞれのファンがどのようにエンターテイメントを楽しんでいるか深掘りしていきます。

まず、日本の音楽文化の最大の特徴は「握手会」などのファンイベント。短い会話や握手を楽しむために、同じCDを何十枚も購入するのは珍しくありません。1枚約3,000円のCDを何十枚と買う熱狂ぶりは、“推し活”そのもの。実際、アイドルファン250名に聞いた調査によると同じ楽曲を何枚買ったことがあるかという調査で、平均53.5枚という驚きの結果が![1]こうしたイベントは、音楽業界に確かな売上をもたらし続けています。

ストリーミング全盛の北米市場では配信売上がCDの約4倍を占めるのに対し、日本市場ではCDがストリーミング売上の約3倍を占める逆転現象が起きています。コレクション性の高さや特典目当ての購入行動が、日本の音楽業界を支えているとわかりますね。

一方、アメリカでは、まさに“ライブ”と“SNS”が音楽体験の中心です。週末になると、Coachella(コーチェラ)のような大規模フェスから、クラブやホームパーティまで、野外ステージに集まった若者たちが熱唱し、踊りながらその瞬間を楽しみます。

ペンライトの振り方や決まったコールを揃える日本のアイドルライブとは異なり、アメリカの観客はそれぞれ自由に歌い、踊り、スマホで動画をアップ。リアルタイムの投稿が次のトレンドを生み出し、そのまま世界へと興奮が拡散していきます。

特に近年は、TikTokなどSNSを起点に楽曲がバズり、翌週にはチャート入りするケースも珍しくありません。企業も人気インフルエンサーとコラボし、楽曲やアーティストを若者市場へと押し上げる戦略を積極的に採用。2024年にはインフルエンサーマーケティング市場が約240億ドルに達したとも言われ、その影響力は音楽業界にも大きく浸透しています。[2]

【キャラクター】日米キャラクター文化の違い

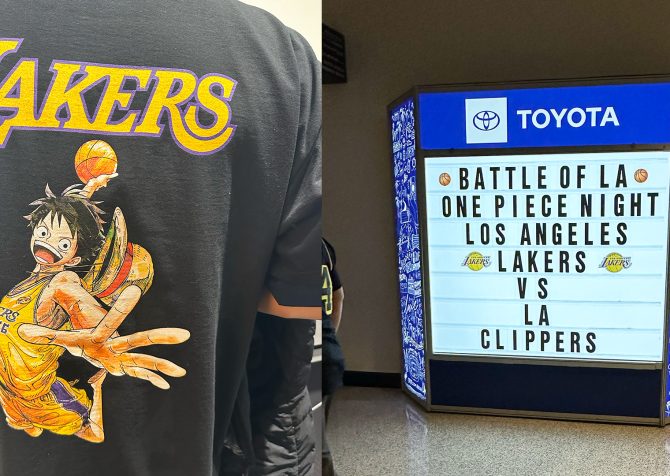

日本は世界に誇るアニメ・漫画大国。そしてゆるキャラをはじめとするマスコット文化なので、企業や自治体が“公式マスコット”を用意し、季節イベントや観光PRに積極的に起用するのはよく見られる光景ですね。ある県ではアニメ聖地巡礼ツアーを組み込んだ観光プランを自治体公式で打ち出し、訪れたファンがスタンプラリーを楽しめる仕掛けが大人気。こうした取り組みは、子どもだけでなく大人にも広く受け入れられているのが特徴です。世代を問わず「推しのキャラ」をコレクションし、イベントに足を運び、SNSで写真をシェアするーその熱量が地域振興や企業ブランディングにもつながっているのが、日本ならではの強みと言えるでしょう。

一方、アメリカのエンタメ&キャラクター文化は「多様性」と「コミュニティ」がキーワード。ハリウッド映画やNetflixドラマといったメジャーコンテンツから、YouTubeやTikTok発のバイラル動画、人気ポッドキャストまで、プラットフォームとジャンルが非常に広いのが特徴的です。近年では日本アニメやゲームもすっかりおなじみになり、毎年夏に開かれるAnime Expoには世界中から何万人ものファンが集まります。

しかし、日本のように「全国民的に誰もが知っているキャラクター」というのは生まれにくい印象です。全米が注目するイベントが少なく、逆に言えば、それ以外は自分の好きなコミュニティで熱狂する文化とも言えます。日本人から見ると「みんなバラバラ」と映るかもしれませんが、そのぶんニッチな趣味でも仲間が見つかりやすい土壌があるように思います。FacebookグループやRedditのようなオンラインコミュニティも発達していて、「自分と同じものが好きな人と語り合う」ことに積極的なのもアメリカの20代の特徴でしょう。

【ドラマ】視聴スタイルの変化

最近、ドラマの楽しみ方がこんなに変わってるって、ご存じでしたか?

特に20代の若者を中心に、リアルタイムの地上波で観るスタイルから、どんどん離れつつあります。日本では、TVerなどの見逃し配信でドラマをチェックするのが当たり前になってきていますね。アメリカでも同じような流れが起きていて、18〜24歳の約87%がストリーミングをメインで利用しているんです。NetflixやPrime Videoといったストーリミングサービスは、2020年以降の視聴時間がなんと40%もアップ。日本でも2022年にCTV(コネクテッドTVの略。インターネット回線に接続されたテレビ端末のこと)の普及率が57%に達し、YouTubeやTVerなどのAVOD(広告付き動画配信)は80%超え。いまや、テレビの“決まった時間に観る”というスタイルから、“好きなときに観る”という流れへ、日米共にシフトしてきているんですね!

中でも今の視聴スタイルを象徴しているのが、「ビンジウォッチング(binge-watching)」―いわゆる“イッキ見”です。週末にまとめて見る、寝る間も惜しんで一晩で最終話まで駆け抜ける…そんな楽しみ方、心当たりがある方も多いのでは? この文化が広まった背景には、NetflixやAmazonプライム・ビデオといった配信サービスの“全話一斉配信”があります。好きなときに好きなだけ見られる。そんな自由度の高さが、今のライフスタイルにぴったりなんですよね。一方で、Disney+やHBO Max、Apple TV+などでは、あえて週1話ずつ更新していく形をとることが多く、「次の展開はどうなるの?」というワクワク感を長く楽しめるのが魅力。SNSでは毎週の考察や感想を共有したり、視聴者同士で作品を共有しながら楽しむスタイルも根強い人気です。日本でも、かつてはリアルタイムでテレビの前に座ってドラマを追いかけるのが主流でしたが、今ではNetflixやU-NEXT、TVerなどで全話配信されたものを“イッキ見”する人がどんどん増えています。「今日はじっくり集中して観たい」「ちょっと空いた時間に“ながら見”したい」そんなふうに、気分や生活リズムに合わせて、自分のスタイルでドラマを楽しむ。今や、それが当たり前になりつつありますね。

かつては「毎週この時間が楽しみ!」という“週イチ視聴”が当たり前でしたが、今では“イッキ見”や“ながら見”など、楽しみ方もどんどん多様に。日米ともに、ドラマの視聴方法が自由になってきていますね。

日本とアメリカ、双方のポップカルチャーの未来

日本とアメリカ、それぞれの国で育まれてきたポップカルチャーは、見た目や楽しみ方に大きな違いがありながらも、ファンの熱量やコミュニティ形成という点で共通しています。日本の“推し活”文化、アメリカの多様で自由なライブ&デジタル発信文化は、それぞれの社会やライフスタイルを色濃く反映しています。これからも、日米それぞれのカルチャーがどう進化していくのか、新たなトレンドや価値観を生み出していく様子を注目していきたいです!

ワイズアンドパートナーズでは、2002年から「日本のブランドを世界で有名にする」を使命に、日米双方からキャラが強いブランドのマーケティング、ブランディングを統合的に支援しています。アメリカ市場でのトレンド調査や、アメリカでのSNSマーケティングなど、まずはお気軽にご相談からでも可能です。気になるサービスがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

プロジェクトのご相談やご依頼につきましては、以下のフォームに必須項目をご入力ください。

24時間以内に回答いたします。

“米国マーケティングトレンド研究会”

最新の記事