ブログ

海外進出に成功した物やサービス、企業など、ジャンルを問わず取り上げてご紹介する、海外進出成功シリーズ、第二弾! 前回の寿司に引き続き、今回は愛される日本のキャラクター「ポケモン編」をお届けします。サクセスストーリーを知ることで、これから海外進出したいと考えている企業様の参考になりましたら幸いです。

元々はゲームで発売したポケモンですが、様々なメディアミックスを行った結果、ゲームの枠を超え、今や全世代、全世界の方々に愛されています。そんな世界的に大人気なポケモン。アメリカ人に受け入れられるために、どんな工夫をしたのでしょうか?日本では大人気でも、海外ではあまり人気がつかないIPも多い中で、どのように今の地位に辿り着いたのか、今回はみんな大好き「ポケモン」の海外進出を深掘ります!

メディアミックス戦略: 海外進出はアメリカから。相乗効果で瞬く間にブームに。

1996年2月、日本でゲームボーイソフト「ポケットモンスター 赤・緑」が発売されました。その約2年半後、初めての海外進出として「Pokemon Red Version and Pokemon Blue Version」がアメリカで発売されました。[1] 物語を伝えるための、長いテキストを読んでプレイをしなければならないロール・プレイング・ゲームは、アメリカでは敬遠されてしまうのではないか不安の声がありましたが、そこで考えられたのが、日本とは異なる順番でコンテンツを展開し、ある程度ポケモンのベースのストーリーやキャラクターを認知させた後でゲームを販売するという作戦です!

日本では、ビデオゲーム→カードゲーム→アニメの順番に展開したのですが、アメリカではまず先にアニメを放映。ポケモンの認知度を上げた後にビデオゲーム→カードゲームの順番で展開を増やし、戦略的に展開していきました。[2] 長い説明文を読まずとも、アニメで得た情報で、すぐにゲームに取り掛かることができます。そしてこの作戦が功を為したのは言うまでもありません。

「赤/緑」を「Red/Blue」に変更した理由は?

ちなみに、日本では「ポケットモンスター 赤・緑」の展開でしたが、アメリカでは「Pokemon Red/Blue」になっています。なぜアメリカで展開する際には、緑(Green)ではなく、青(Blue)にしたのでしょうか?その理由は諸説あるようなのですが、一説によると赤と青の組み合わせは、アメリカの国旗と同じカラーリングのため、アメリカ人に親しみを持たれやすいのではということで、緑ではなく青を使用したと言われているようです。[3] 細かい点ではありますが、国によって色の持つイメージが異なるため、どの色を使うかも大切なポイントですね。

ローカライズ戦略: 親しみやすい名前にすることで「異国のポケモン」ではなく「自分のポケモン」へ

種類豊富なポケモンのキャラクターたちですが、ほぼ全てのポケモンの名前がローカライズされています。性格や特徴、各キャラクターのテーマや背景が、各言語で分かりやすく表現されており、この名付けも、ローカライズする上では非常に大切なポイントと言えます。

ポケモンで、それがどのようになされているのかというと、元の名前のニュアンスを保つために、日本語から直接8言語に翻訳、さらに翻訳者が原作の開発者から直接制作の意図を聞く機会が設けられています。[4]このような細かな工夫があることで、世界中の人が「異国のポケモン」ではなく、「自分のポケモン」としてポケモンに接することが出来るのでしょう。

ただ、メインキャラクターのピカチュウは、あえてローカライズせず世界共通で呼ばれているのをご存知ですか?実はピカチュウ以外にも、イーブイ、ミュウ、ミュウツーは、世界共通の名前で呼ばれています。このようなキャラクターは、比較的どの言語話者でも発音しやすく、シリーズ全体を代表する人気の高いキャラクターであり、グローバル展開において認知度を統一することが重要だったと考えられます。

海外のセレブに愛され、マス人気に拍車がかかる

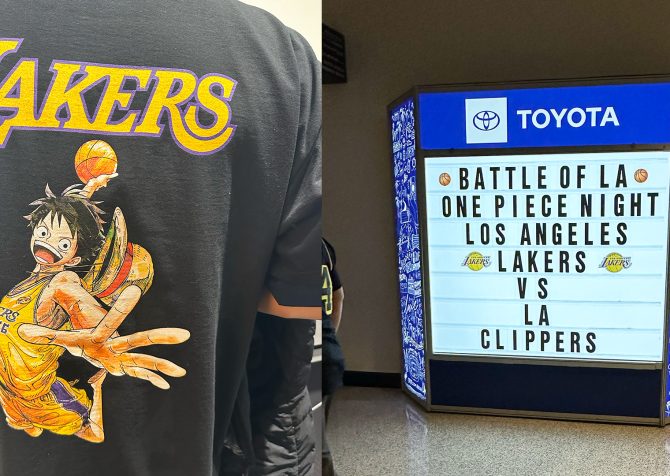

そしてポケモンは単なる子供向けのゲームにとどまらず、多くの海外のセレブリティにも愛される存在となりました。特に、アメリカの著名人たちがポケモンのファンであることを公言し、その人気をさらに押し上げる要因となりました。たとえば、ジャスティン・ビーバー[5] やアリアナ・グランデ[6] などの人気歌手がポケモン好きを公言し、SNSでポケモン関連の投稿をしたことが話題になりました。こうしたセレブの発信により、アニメやゲーム、カードといった「子ども向け」と思われがちなコンテンツも、大人が楽しむIP(知的財産)として認識されるようになり、今や高級ブランドとのコラボレーションなど、ポケモン関連の商品は多岐に渡ります。

同じ現象は寿司でも見られましたが、セレブリティの影響力は絶大です。彼らの間で人気が高まると、やがて一般層にも広まる傾向があります。現在はSNSを通じて彼らの発信が簡単に届く時代ですが、SNS以前から彼らはトレンドを生み出してきました。今後も情報を発信する際には、セレブリティの影響力を意識することが重要です。

デジタル戦略の進化:Pokémon GOの革新性

2016年にリリースされたスマートフォン向けゲーム『Pokémon GO』は、アメリカで社会現象となり、ポケモンブームを再燃させました。このゲームはAR技術を活用し、現実世界とゲームを融合させるという、革新的な体験を提供しました。位置情報ゲームの先駆けとして、社会現象を巻き起こし、大人でも夢中になる人が多く、さらにセレブリティも街中でポケモンを探す姿が目撃されるなど、その人気はさらに広がりました。通常のゲームとは違い、実際に足を動かさないとポケモンやアイテムがゲットできない仕様のため、運動不足を感じる大人世代の需要に合致したと考えられます。

ポケモンのサクセスストーリーから学べること

ポケモンの成功は、単なるゲームの枠を超え、映画、アニメ、カードゲーム、グッズなど多岐にわたるメディアミックス戦略によるものです。さらに、セレブによる支持がその影響力を増幅し、ポケモンは日本発のコンテンツでありながら、世界中で愛されるブランドへと成長しました。こだわりをもったローカライズで、各国の子供達が「異国から来たポケモン」ではなく「自分のポケモン」と思えるような世界観が築かれています。今後もポケモンは進化をし続け、さらに世界的キャラクターとして飛躍していくでしょう。

次回の「アメリカ進出成功シリーズ」もお楽しみに!

ワイズアンドパートナーズでは、2002年から「日本のブランドを世界で有名にする」を使命に、日米双方から企業のマーケティング、ブランディングを統合的に支援しています。アメリカ市場向けのブランディングやトレンド調査など、まずはお気軽にご相談からでも可能です。気になるサービスがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

> 【アメリカ市場調査・ブランド戦略構築サービス】の詳細を見る

> 【アメリカ市場向けブランディングサービス】の詳細を見る

> 日本企業のアメリカ進出の【成功事例】を見る

アメリカで人気拡大中!日本のマヨネーズ/海外進出成功シリーズ(日本企業編)

日本で「マヨネーズ」といえば、透明のチューブに入った、あの独特な形状を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?中身はやや黄色がかっていて、キャップを外すと細い星型のノズルが現れ、ちょっと絞るだけで、料理にトッピングでき […]

Kawaii文化を世界に発信するサンリオの人気を探る/海外進出成功シリーズ(日本企業編)

「アメリカ進出成功シリーズ」と題し、これまで寿司やポケモンなど、ジャンルを問わずアメリカで成功を収めたモノやサービス、企業をご紹介してきました。今回ご紹介するのは、日本を代表するKawaii文化の象徴ともいえる「サンリオ […]

寿司とカリフォルニアロール、アメリカの食文化への適応 /海外進出成功シリーズ:寿司編

これから「海外進出成功シリーズ」と題して、海外進出に成功した物やサービス、企業など、ジャンルを問わず取り上げてご紹介していきたいと思います。海外進出のサクセスストーリーを知ることで、これから海外進出したいと考えている企業 […]

参照元

プロジェクトのご相談やご依頼につきましては、以下のフォームに必須項目をご入力ください。

24時間以内に回答いたします。

“米国マーケティングトレンド研究会”

最新の記事